2.I.3.e. Un seul modèle agricole ?

Il s’agit d’une partie du livre « Stéphane Foucart et les néonicotinoïdes. Le Monde et la désinformation 1 » dans laquelle nous montrons que le journaliste désinforme (= écrit des choses fausses ou induisant en erreur) très largement sur le sujet étudié. Plus spécifiquement, nous montrons ici comment il neutralise la parole des agriculteurs pour faire passer son image trompeuse des NNI et de l’agriculture, présentée dans le 2.I.1 et le 2.I.2.

Nous avons montré que tous les éléments de la démonstration aboutissant au « paradoxe de la reine rouge » (27) étaient faux. Maintenant attaquons-nous à cette dernière idée, celle d’un système agricole qui pousserait à utiliser des pesticides de plus en plus puissants pour maintenir les rendements. Le cœur de cette fable est la stagnation des rendements et l’existence d’un système agricole dominant, qui détermineraient la consommation de pesticides. Nous montrerons que ces deux éléments ne tiennent pas non plus.

La base : la stagnation des rendements ?

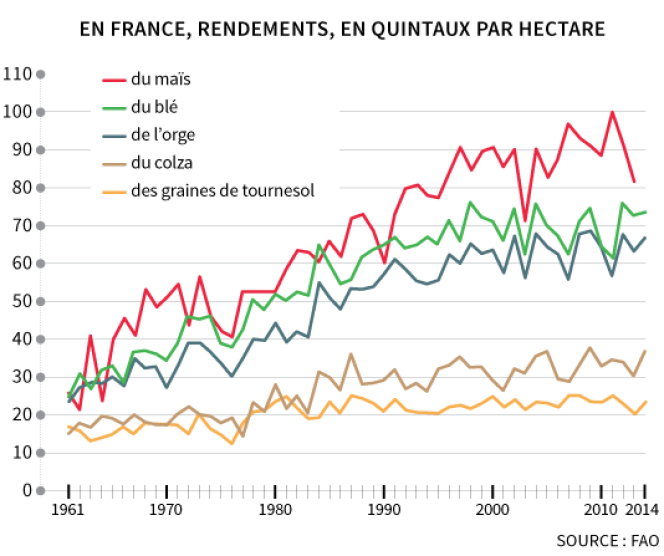

La « base » sur laquelle l’auteur construit sa « démonstration » du paradoxe de la reine rouge est un graphique sur les rendements agricoles en France :

Voici son interprétation, en reprenant la fin du paragraphe précédent :

« Résultat : les rendements ne stagnent qu’au prix d’une escalade chimique et technique sans fin.

Car, en France, l’utilisation de pesticides croît ainsi sans fléchir, mais les rendements de l’orge, du blé et du maïs n’augmentent plus depuis le milieu des années 1990, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Ceux du colza plafonnent depuis le milieu des années 1980. Ceux du tournesol depuis la fin des années 1970. Ainsi, au début des années 1990 – soit avant la mise sur le marché des fameux néonics –, les rendements des grandes cultures françaises n’étaient globalement pas très différents de ceux d’aujourd’hui, mais la production de miel (un indicateur de la santé des pollinisateurs) était alors plus de trois fois supérieure à l’actuelle, selon l’Union nationale de l’apiculture française… » (27)

On voit, à l’œil nu, plusieurs problèmes :

- Le maïs semble encore sur une pente croissante.

- Le rendement de colza et de graine de tournesol stagne entre 1960 et 1977, puis augmente (+50 % pour le premier ; +20 % pour le second) avant de se restabiliser (à partir de 1985 pour le premier et de 1980 pour le second). Quel rapport avec les NNI ? Est-ce que le paradoxe de la reine rouge expliquerait aussi la stagnation dans les années 60 ?

- Pourquoi ne parle-t-il pas des rendements de betteraves, que les NNI semblent avoir permis de largement augmenter ?

Évidemment, la faille la plus évidente est que le journaliste ne contrôle absolument aucune variable : le nombre d’épisodes extrêmes (gelées, sécheresses …), les normes environnementales (pesticides, usage de l’eau), les changements de pratiques agricoles (dans les années 90 s’est justement développée de plus en plus l’agriculture raisonnée qui privilégie la rentabilité aux rendements), etc.

Enfin, il ne renseigne que sur quelques cultures. Qu’en est-il des autres ? Il se trouve que les rendements de la betterave sont passés de 65 tonnes/ha en 1990 à 85 en 2013 (Agreste Île-de-France, Numéro 138 – Octobre 2016). Ceci, alors même que le prix de la tonne de betteraves s’effondrait (l’augmentation n’a donc probablement pas résulté d’une attribution de terres plus fertiles à la betterave) …

Dernier point intéressant : il ressort de mes interviews que, à partir des années 90, les agriculteurs français ont cessé de rechercher en premier lieu le rendement, ce qui avait été l’esprit (impulsé par la société, rappelons-le) depuis la fin de la guerre, pour diminuer de plus en plus les intrants et adopter une logique de rentabilité. Ainsi il semble que S. Foucart reproche, in fine, aux agriculteurs d’avoir effectivement voulu sortir d’une tendance productiviste …

L’introuvable modèle agricole

La notion de « modèle agricole » est difficile à comprendre. Est-ce qu’il y a un « modèle boulanger » ? Un « modèle SAAS » ? Un « modèle Edtech » ? Un modèle « menuisier » ? Un modèle « taxi » ? Un modèle « avocat » ? Qu’est-ce que le monde agricole aurait de si spécifique pour mériter cette qualification et qu’est-ce qu’elle engloberait ?

Au final, la notion de modèle agricole semble extrêmement creuse. S’il est vrai que le monde agricole a plusieurs institutions spécifiques importantes (SAFER, chambres d’agriculture, coopératives …), cela ne dit rien de ses pratiques et de ses modèles d’affaires. Les agriculteurs que j’ai interviewés avaient pour la plupart de nombreuses productions et différents modèles d’affaires. C’est par exemple le cas de ceux que j’ai interviewés dans le cadre de mon livre sur l’agribashing :

- Damien cultive maïs, orge, colza, haricots, brocolis et du squash (une sorte de potimarron).

- Au moment de l’interview, Ernest avait deux cycles de rotation : Betterave-blé dur-maïs-blé dur et colza-blé dur-blé tendre-orge-soja-maïs.

- François cultive des pois de conserve, du lin, du colza, du maïs, de la chicorée et du blé, qu’il fait tourner entre ses différentes parcelles. Il est aussi éleveur (lait).

Ces choix ont des dimensions commerciales et agronomiques. Les « modèles commerciaux » étaient variés. François et Ernest ont souscrit des parts de coopératives pour transformer leurs betteraves. Damien vend du squash en partie à un industriel et en partie à Rungis. François vend ses petits pois à un industriel.

Il y a une multiplicité de productions : lait, viande, blé, maïs, orge, petits pois … Ces productions interagissent entre elles. C’est notamment la problématique de la rotation des cultures, que pratiquent tous les agriculteurs interrogés. Les différentes plantes ne se sèment pas aux mêmes moments et ne sont pas sensibles aux mêmes maladies. Les varier permet de casser le cycle des mauvaises herbes et des maladies, de varier les molécules utilisées, etc. En effet, quand vous faites une culture, vous êtes en général confronté aux mauvaises herbes qui poussent en même temps qu’elles. C’est aussi un atout organisationnel, cela permet de répartir le travail sur l’année et, pour les éleveurs, de mieux gérer leurs stocks de lisier. Il y a enfin des enjeux économiques : toutes les fermes n’ont pas les mêmes débouchés.

Vous avez aussi une infinité de petits arrangements. Ainsi, Marion a pu éliminer sa consommation de fongicides sur son blé en utilisant un mélange de différentes céréales : orge, blé, triticale … Cela n’était néanmoins possible que parce qu’elles étaient destinées à l’alimentation de ses bovins. Inversement, les déjections du bétail sont utilisées pour fertiliser les champs et cela peut avoir un impact sur les pratiques agronomiques. Ainsi, Etienne m’explique :

« On est pas en plaine céréalière, on a quand même des animaux, des pâtures et beaucoup de fumier à enfouir. […] C’est d’ailleurs ça qui rend fertile nos sols hein, moi j’utilise très peu d’engrais chimiques. Et donc il faut un minimum mélanger la terre … l’ACS c’est vraiment zéro travail du sol, juste la ligne de semis. Moi je fais plutôt sur un ACS light, avec un travail sur les 10 premiers centimètres, pour vraiment mélanger, réincorporer les déjections à la terre. Tu peux pas laisser le fumier sur le sol comme ça […]. »

Ensuite, vous avez des pratiques agronomiques très différentes : tout d’abord les différents types de travail du sol (labour, non-labour, ACS …), les différentes stratégies variétales (ex : mélanger les espèces de céréales pour l’autoconsommation, mélanger les variétés, etc.), les différentes stratégies d’observation – réaction (j’attends de voir cela pour appliquer ceci ; j’anticipe de voir ceci dont je traite cela), etc.

Tous ces éléments peuvent se combiner librement : par exemple, vous pouvez parfaitement utiliser des pratiques agronomiques avancées pour utiliser très peu de phytosanitaires et ne travailler qu’avec une coopérative ou bien en rester aux bases agronomiques et avoir de nombreux canaux de fourniture et de distribution. Tout cela peut se faire avec des petites comme avec de très grandes exploitations, en combinaison avec un élevage ou non …

Où est le « modèle agricole » dont parle S. Foucart ?

Des alternatives étranges

C’est d’autant plus incompréhensible que l’agriculture présentée comme alternative est soit

- l’agriculture bio, qui utilise des pesticides et a des coopératives et des conseils en agronomie …

- des pratiques d’agronomie … déjà largement utilisées dans ce « modèle agricole dominant », comme la rotation de culture (c’est même la règle plus que l’exception …).

S’agissant de l’agriculture biologique, elle n’est pas moins « industrielle » que l’agriculture conventionnelle. C’est simplement un autre cahier des charges. D’ailleurs, Christophe Caroux, président de Bio en Hauts-de-France, a récemment appelé, en réaction à une publication soulignant la pollution au cuivre, à « repenser la structuration de la filière, la course au rendement, et revoir le choix des variétés pour favoriser celles qui résistent aux maladies ». Rappelons également que le spinosad, un insecticide neurotoxique toxique pour les abeilles, même à des doses comparables aux NNI les plus agressifs (et agit d’ailleurs sur quasiment les mêmes récepteurs nicotiniques que les NNI).

S’agissant des pratiques d’agronomie, l’absurdité des propos du journaliste ressort clairement de l’étude de l’agriculture de conservation des sols, que j’ai trouvé intéressant de vous présenter ici.

Illustration : l’agriculture de conservation des sols

C’est sans doute la principale tendance d’ « agroécologie » : l’agriculture de conservation des sols, l’ACS. Cette pratique, ou plutôt ces ensembles de pratiques, montrent plusieurs réalités qui détruisent complètement l’image monolithique et lisse que S. Foucart peint de l’agriculture. L’ACS repose sur trois piliers :

- Utiliser des couverts

- Des rotations diversifiées

- Absence de travail du sol

Elle a plusieurs points forts. Notamment :

- Elle augmente la matière organique des sols (« c’est ça qui fait la rentabilité des champs sur le long terme » Igor).

- Le sol est plus cohérent, il résiste mieux à l’érosion. C’est d’ailleurs pour cette raison que tous les agriculteurs de montagne interrogés pratiquaient l’ACS ou le non labour. Leurs champs étant souvent en pente, ils sont exposés à des risques d’érosion importants.

- La culture résiste mieux aux extrêmes (sécheresse / inondations).

- Il y a moins de dépenses et d’usure liées à l’usage du tracteur.

- On n’est pas exposé au problème des pierres (qu’il faut enlever pour labourer) dans les champs.

- Laisser le sol en place favorise le travail des vers de terre et, avec les couverts, la biodiversité des sols.

L’ACS séduit énormément et, parmi les agriculteurs interrogés, 4 s’en revendiquent, 5 sont sans labours et seulement 4 pratiquent le labour (dont deux avec des essais sans) (+2 cas où cela n’a pas été abordé). C’est probablement un biais de sélection, mais vous voyez que cette innovation a du succès et que les progrès agronomiques efficaces se répandent dans la communauté agricole.

Ce n’est néanmoins pas une solution magique. C’est aussi très technique et peut demander beaucoup de temps pour l’observation et le suivi. L’une des principales difficultés semble être de décompacter les sols. Un sol compact est un sol où les graines ont du mal à germer et où les racines ne peuvent pas s’étendre. C’est pour cette raison que l’humidité et le fait d’avoir de petits champs rend la pratique plus difficile :

- L’humidité fait que les sols ont plus tendance à se compacter sous les roues des engins agricoles.

- Le fait d’avoir de petites parcelles fait que vous ne pouvez pas avoir de matériels très larges, qui permettent de limiter le passage à l’hectare (il faut passer ~deux fois plus si on a un matériel de 10 mètres de large que si on a un matériel d’une ampleur de 20 mètre).

Le labour a de nombreux rôles agronomiques et s’en passer totalement n’est pas simple. L’un d’eux est d’ailleurs de pouvoir gérer les mauvaises herbes. Les agriculteurs en ACS n’ont donc que les solutions chimiques ou agronomiques (qui ont leurs limites) pour gérer les mauvaises herbes. L’utilisation du glyphosate, quand il y a besoin de « repartir d’une feuille blanche », est répandue. De même, si la logique est de diminuer au maximum les intrants (engrais, herbicides, insecticides …), il peut tout de même y en avoir besoin. D’ailleurs, les betteraviers interrogés (dont 3 étaient en ACS) utilisaient tous les NNI.

Le plus extraordinaire est que l’un des piliers de cette agriculture, les couverts végétaux, est obligatoire dans de nombreuses régions ! La directive « nitrate » (91/676/CEE), entrée en vigueur fin 1991, a motivé un encadrement plus rigide de l’épandage d’effluents d’élevage et a rendu nécessaire l’implantation de couverts :

« C’est ainsi que, sur près de 70 % de la SAU française, les agriculteurs ont l’obligation de mettre en place des cultures intermédiaires pièges à nitrates (Cipan) à l’automne, afin de capter, durant cette période humide, les reliquats azotés des cultures et l’azote issu de la minéralisation de la matière organique. En trente ans, les Cipan ont fait des petits, formant aujourd’hui la grande famille des couverts végétaux reconnus pour leurs multiples usages et vertus agronomiques. […]

Nous avons montré que les couverts ont un intérêt technique, constate Serge Letellier, responsable agronomique de la coopérative Gersycoop dans le Gers. Nos adhérents ont réduit leurs charges et/ou déplafonné leurs rendements, et l’état d’esprit a changé : les couverts sont désormais considérés comme un investissement plutôt qu’un coût. » Sur le territoire de cet organisme, les champs composés de limons peu stables et de terres argilo-calcaires en coteaux sont sensibles à l’érosion. »

Source : Couverts végétaux, Un outil agronomique multifonction, Terre-net

Pour aller plus loin, je vous recommande l’article de terre-net.fr que je viens de citer, qui est très intéressant et clair. Vous pouvez évidemment aussi suivre et poser des questions aux agriculteurs sur Twitter, qui sont nombreux à mettre en place des pratiques innovantes et à partager sur ce sujet. En bref, on a donc le principal courant d’agriculture agroécologique qui se combine très bien avec l’utilisation de produits phytosanitaires (voire aurait du mal à s’en passer, notamment pour le glyphosate). Que reste-t-il, face à cette réalité, de la fable du paradoxe de la reine rouge ?

Anticipation : syndicalisme et agriculture

Terminons sur une des autres mécaniques largement utilisée par ceux qui portent ces discours sur le « modèle agricole » (S. Foucart est loin d’être le seul) : l’idée que la FNSEA serait une sorte d’appendice de ce modèle et que tous ses adhérents ou représentants porteraient cette vision de l’agriculture. Ils dessinent ainsi une image très négative de ce syndicat, qui forcerait plein de monde à adopter une agriculture qui se moque de son impact environnemental. Cette image n’a aucun sens (est-ce que votre club d’échecs vous force à promouvoir une certaine vision spécifique des échecs ?), mais ce n’est pas l’objet de cet encart.

Il me semblait intéressant de préciser que, parmi les agriculteurs interrogés, il n’y avait aucune corrélation identifiable entre pratiques agricoles (sans labour, mettre en place des pratiques agronomiques originales et diminuant la consommation de phytosanitaires, vendre la production en direct, etc.) et syndicalisme (ou non-syndicalisme). Même la vision des coopératives n’est pas tranchée, plusieurs des agriculteurs FNSEA interviewés portant des discours critiques sur les coopératives (surtout sur les dérives des plus grosses). Un cadre FDSEA m’a même raconté contester le terme d’exploitation agricole :

« Puis après il (un ancien ministre) a déroulé un peu sa vision de l’agriculture et une des premières choses qu’il a dites (j’ai trouvé ça très … c’est encore plus vrai maintenant qu’à l’époque), c’est que le terme exploitant est complètement inapproprié […], parce qu’en fait un agriculteur il exploite pas[…], un agriculteur ça exploite pas les animaux, ça exploite pas la terre, ça exploite pas les hommes, etc. Plus on utilise [ce mot], on s’en rend pas compte […], mais à l’extérieur de notre sphère, ça peut avoir des connotations négatives. […] C’est juste le mot, on a rien à changer en fait. […] Je cultive les terres de mon grand-père […], aujourd’hui, mes terres, les terres de feu mon grand-père, elles sont beaucoup plus propres à la culture qu’il y a 30 ou 40 ans. Alors que si elles étaient « exploitées », on pourrait plus cultiver. Comme une mine ! Une mine […] quand elle a fini d’être exploitée, il y a plus de minerai. Alors que la terre ou une ferme, c’est différent.

– D’accord. Parce que t’apportes de la valeur à ton outil de travail ?

– Bah oui ! Exactement. On l’entretient, on lui donne de la valeur. »

Bref, je n’ai vu nulle part la vision hégémonique qu’en dépeignent certains militants.

Il était malheureusement nécessaire de le préciser, cette critique étant omniprésente sur le sujet (encore une fois, afin de museler les agriculteurs, qui sont une large majorité à voter pour la FNSEA aux diverses élections agricoles). Ainsi, le journaliste s’approprie plusieurs éléments des débats de la sphère agricole (syndicalisme, coopératives …) pour les intégrer dans son propre storytelling, quitte à les dénaturer complètement.

L’assimilation aux fabricants de pesticides

Après l’infestation de pucerons qui a décimé, entre autres, les champs de betteraves en 2020, S. Foucart a été confronté à un problème : beaucoup d’agriculteurs réclamaient les NNI, notamment sur les réseaux sociaux. C’était évidemment contradictoire avec son storytelling faisant des agriculteurs des victimes contraintes par les vendeurs de pesticides.

L’un des arguments qui revenaient le plus était que les betteraves ne sont pas visitées par les pollinisateurs, étant récoltées avant récolte. Voici ce que le journaliste écrit à propos de l’argument :

« Mis en circulation par les milieux de l’agro-industrie et repris par le ministère de l’Agriculture dans sa communication, cet argument a été largement repris sur les réseaux sociaux par des élus et des responsables politiques. » (64)

Ainsi, les agriculteurs sont assimilés aux « milieux de l’agro-industrie ».

« Promu par les milieux de l’agro-industrie, repris par le ministre de l’Agriculture, répercuté par des journalistes et multiplié à l’infini sur les réseaux sociaux par des milliers de petites mains, un unique élément de langage est venu balayer tout cela. Nul ne l’ignore plus : « Une abeille, ça ne va pas butiner dans les champs de betteraves. » » (66)

Ici les agriculteurs sont soit dans « les milieux de l’agro-industrie », soit ses « milliers de petites mains ». L’auteur, en assimilant ainsi les agriculteurs aux fabricants de pesticides ou à ses agents (« petites mains »), neutralise le risque que leur parole représente pour son argumentaire. Cette méthode de neutralisation de la parole agricole est toutefois plus ancienne. Dans la même idée, vous avez :

« Rappelons que l’introduction de ces substances en Europe, au milieu des années 1990, et leur adoption massive par le modèle agricole dominant coïncident avec l’accélération du déclin des abeilles domestiques et, surtout, avec un effondrement de l’ensemble de l’entomofaune. » (45)

Ici, les agriculteurs disparaissent : ce ne sont plus eux qui achètent / utilisent les NNI, c’est « le modèle agricole dominant ».

« Mais, disent les agrochimistes qui commercialisent ces produits [NNI], il faut bien nourrir l’humanité. » (30)

En affirmant que c’est l’argument des agrochimistes, il laisse ouverte (et très probable) l’interprétation selon laquelle l’argument « il faut bien nourrir l’humanité » serait celui des agrochimistes. En réalité, c’est beaucoup l’argument des agriculteurs. Comme pour le cas précédent, l’implicite est qu’ils seraient les agents des agrochimistes. C’est évidemment absurde et insultant. Pour ceux qui ont le moindre doute, je vous encourage à suivre les agriculteurs sur les réseaux sociaux : @agridemain et @fragritwittos sur Twitter, ainsi que les nombreux vulgarisateurs sur Youtube (David Forge, Thierryagri, Agrikol …).

Ainsi, il n’y a rien qui tienne dans l’argumentaire développé par S. Foucart à partir de la prétendue inutilité des NNI :

- ils sont efficaces s’ils sont bien utilisés ;

- les agriculteurs ne sont pas des victimes incompétentes soumises aux injonctions de consommation de pesticide de leurs coopératives ;

- il n’y a pas de « modèle agricole » qui supposerait un certain usage des pesticides.